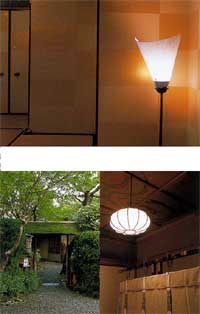

日本最高峰と誉れ高い料亭「吉兆」。その総本山である嵐山本店の、風格ある数寄屋造りの建物を前にすれば、緊張しないほうが無理というもの。(写真/スタッフの若々しい感性も吉兆の財産だ。真ん中は徳岡さんと女将。修行にやって来たスペイン人の姿も。

)

百聞は一見にしかず。ひとたび味わってみれば、いかに吉兆が伝統を守りつつ巧みに革新を取り入れ”いま”の必然性を提案しているかが明白だ。甲殻類のスープ”ビスク”を変形した「いせ海老小茶碗」、フォンドボーを添えた「焼野菜 肉出汁」など、目も舌もうれしい驚きを感じるものばかり。圧巻はカルパッチョを思わせる「肉昆布〆」。牛肉のコクと昆布の風味が溶け合い、すぐに飲み込みたくないほどの旨みに陶然!

コースの途中で客の意向が変われば、その後の献立も臨機応変に変化するというから、さらに驚く。料理が重たいと感じる人もいれば、突然ワインが飲みたくなる人もいるだろう。その意向をあうんの呼吸で感じ取って厨房との橋渡しをするのが、女将や仲居さんである。この対応が、すこぶる快い。緊張感をふわりと解きほぐし、伸び伸びとくつろがせてくれるのだ。「料理以前に、人と人とのつながりが一番大事」という徳岡さんの思いの表れである。スタッフは皆若いが、マニュアルでは望めないこの自然な気遣いこそ、和のこころではないだろうか。そう思うと、料理もしつらいももてなしも、すべてがつながっていることに気づく。

|

pen_ates 「ヌーヴェル京都」 2005年12月ISSUE02号