ママコスの予言どおり、25年後に現れた天草四郎。シャトランの解釈では、今年の4月21日にライン川が大氾濫するらしい。東京の気温は、100年後に鹿児島並になるそうです。予言はリアル。予言はエンターテインメント。つまり、ニンゲンは未来の明るさに期待し、それでいて知らない将来を畏れ、敬うのですね。2000年に出版された社会学者ポール・レイ氏と心理学者シェリー・アンダーソン氏の著書『THE CULTURAL CREATIVES』から早6年。ロハスのバイブルともいえる同書が暗示したとおり、いや、それ以上の勢いで、僕たちの暮らす日本にも、LOHAS(Lifestyles Of Health And Sustainability=健康と環境に配慮した生活)という言葉は、日本語でロハスと表記され、浸透し、定着しました。これは見事な予言だったと思います。ロハスのダイナミズムは健康的な生活、そして豊かな環境を保つ地球のために、さらに加速度を増してきそう。そこで、新年最初の特集は「ロハスの大予言」。といっても、あまり先の話ではピンとこないでしょ?だから、今年一年の大展望。いったい、どんなロハスムーブメントがやってくるのでしょう。ヨガにマクロビ?フムフム、これは昨年までのロハス。2006年は、違います。どうやらずいぶん深化していきそう。あなたの街に蒔かれた新しいロハスムーブメントの種たちが、ぎゅうぎゅうと水を吸い上げ、新春の訪れとともにしっかりと芽吹きはじめています。では、その美しい開花時期を見逃さないよう、ご注意を! |

米国産の肉のことを私たちは何も知らない。日本でも整形肉のことが問題になったが、そうした安い、人間の食用肉とも分類しがたいものと、オーガニックビーフという厳密な品質・安全管理がされた肉との間には大きな径庭がある。けれども私たちはそれを同じ「米国産」の名の下にくくり、等しい並に輸入再開賛成、反対と叫ぶばかりだった。同様に、国内産なら安心、と言いはるのもおかしい。 実際に国内でもBSEに感染している牛は発見されたわけだし、オーストラリアやニュージーランドほどの徹底した管理が行われているわけでは、残念ながらない。 ロハスクラブが12月5日に丸の内ビルディングの会議室で行ったイベント「最後の晩餐」。食の安全性に疑問を持たざるをえない現状を皮肉って、おいしい牛肉を気持ちに従って食べることのできる「最後の晩餐」、という冗談めかしたかたちで人々に訴えた。ロハスの発祥地米国では、パフォーマンスをともなうイベントでのその精神を具現化し、わかりやすく人々に伝えていくということが前から行われている。そこにははっきりとした理念があり、見ている方向がある。今回、青山学院大学教授の生命科学者、BSE研究の第一人者でもある福岡伸一さんを中心に米国現地調査などが行われ、輸入再開のどこに問題があるのか、が明確化された。 食品安全委員会が下した結論、「日米リスクの同等性の科学的評価は困難である」。もし、科学的・論理的に厳密であるならば輸入再開とはならないはず、と福岡教授はいきどおる。「にもかかわらず委員会は実効性が希薄な前提、つまり『トレーサビリティのない米国で20ヶ月以下の牛を特定し、第三者の監視がない状況下で特定危険部位を適正に除去する』を条件に、事実上ゴーサインを出してしまったんですから」。 加工品や外食産業での表示は義務づけられておらず、また小学校などの休職に使われても表示がなけれアメリカ産牛肉、あるいはアメリカ産の牛から作った加工品を避けることはできない。食べたいものを食べる権利、食べたくないものを食べない権利、日本の農業を守る意志、そうした大事なモノ・コトを、私たちは自分の力で守ることができない。 |

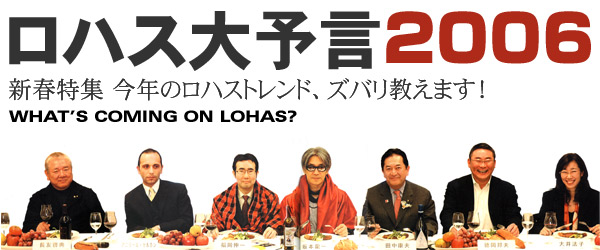

ソトコト 今年のロハストレンド、ズバリ教えます! 2006年2月号