湯木は神戸花隈の料理屋「中現長」の長男として生まれた。15歳で料理修行を始めたが最初は「嫌で仕方なかった」という。転機は24歳。松江藩主で江戸期の茶人、松平不昧の著書「茶会記」を読んで四季折々の味を引き出す懐石料理の工夫を知り、料理に身を捧げると決めた。 29歳で大阪に「御鯛茶處 吉兆」を開店。店の名は近くの今宮戎神社(浪速区)の吉兆笹から取った。妻と従業員1人の小さな店。湯木は客が少なくても茶の湯の心を生かし、器と素材に気を配り、季節感を出すのを忘れなかった。一方で、戦後すぐベーコンやアスパラガスなどの素材を使い始め、石清水八幡宮(八幡市)の社僧、松花堂昭乗(1582~1639)が使った小物入れを見てそれに料理を盛り、「松花堂弁当」も考案した。雑誌「暮らしの手帖」では19年間にわたって家庭料理の極意をつづり、「家庭での日本料理」を守ることに心血を注いだ。独創的な料理は、器や茶道具、掛け軸など料理に輝きを与える道具と共に写真家入江泰吉の手で写真集にもまとめられた。大作「吉兆」(78年)には日英仏3カ国語の解説が添えられ、定価8万円でも飛ぶように売れた。 「いがぐり」の原点、「前菜柿栗秋趣」もこの本に収められている。 |

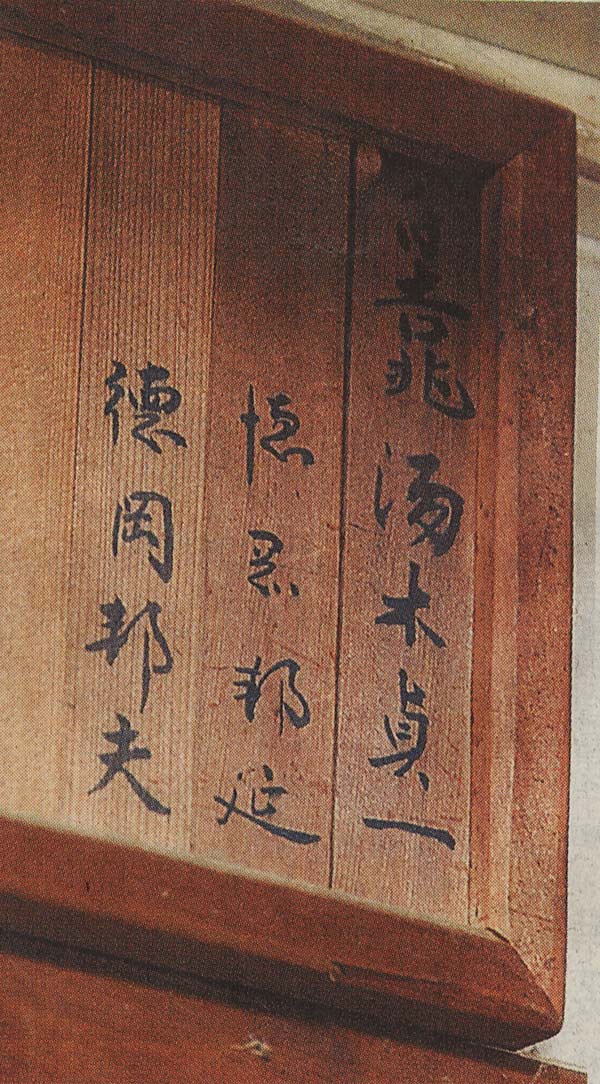

継承:嵐山本店の調理場に掲げられた店の主人三代の名札。右から湯木、徳岡の父孝二(雅号・邦延)、徳岡と並ぶ 継承:嵐山本店の調理場に掲げられた店の主人三代の名札。右から湯木、徳岡の父孝二(雅号・邦延)、徳岡と並ぶ

1960年生まれの徳岡にとって、祖父湯木貞一の最初の記憶は、4、5歳の頃にある。当時嵯峨店と呼んだ嵐山の店の調理場に、湯木が馴染み客と一緒に食事をする小さな座敷があった。湯木はそこで幼い徳岡に「にぎりを握れ」と言い、出来た小さなにぎりを馴染み客と食べた。「その時、1万円もらったんです。大変な額。子供心に『自分はすごいことしたんやなあ』って思いましたね」 とは言え、孫の徳岡でも、湯木は「普通のおじいちゃんじゃなかった」という。「物心ついた時には既に『料理の神様』だったから」だ。 そういう徳岡が数ある湯木の逸話の中で、いつも語るのは吉兆の「株式会社化」だ。吉兆が株式会社になったのは戦前の1939年。開店から10年と経っていない。「湯木貞一に株や金融の知識はない。吉兆の常連客の方が知識と資金を提供して下さった」。客の中には、阪急グループの小林一三、朝日麦酒(現アサヒビール)の山本為三郎、日商(現双日)の高畑誠一ら大企業の創業者の名が並ぶ。 「湯木がお客さまとの接点を大切にし、信頼を得ていた証拠」と徳岡は言う。「世の中に信用されず、必要とされないものは淘汰され、消えていく。あらゆる人との出会いを大切にし、必要とされる存在になること。僕と吉兆の目標はそこにあります」 |

毎日新聞 食の力 2006年11月9日