|

茶事ということばは、古くは広く茶の湯全般を意味する言葉として、今日では

一般に、茶の湯において食事(懐石)を伴った正式な客のもてなし方を茶事と いっている様です。 茶事ということばは、古くは広く茶の湯全般を意味する言葉として、今日では

一般に、茶の湯において食事(懐石)を伴った正式な客のもてなし方を茶事と いっている様です。

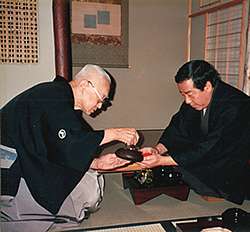

亭主はこの一会の茶事を催すにあたって、数日前から茶室の内外をととのえ、 茶事の主旨をあらわすべき道具(食器も含め)のとり合わせに心を配り、懐石料理の献立を吟味し、茶、花、菓子、御香を心配し、庭の打ち水に至るまで、茶

事に深く心を配り、実意をつくし客をもてなす。

客はまた、亭主のこの心入れ の、一つ一つをおろそか ならざることを思い、実意をもって一服の茶を喫す る。このような主客の心の交流こそが そして、精神修行を志す事が、茶事の神

髄であると思います。

その事は、利休の門人

山上宗二著「山上宗二記」の中、井伊大老の「茶湯一 会集」にも、数寄者として高名な出雲の松平不昧公の「茶礎」の中からも教え を 乞う事が出来ます。 その事は、利休の門人

山上宗二著「山上宗二記」の中、井伊大老の「茶湯一 会集」にも、数寄者として高名な出雲の松平不昧公の「茶礎」の中からも教え を 乞う事が出来ます。

日ごろ稽古をされている方は、最終目的は茶事を行うことにあり、 茶の核心は、茶事の中に(具体的には茶事を行う亭主と客の心得の中に・・・)

すべて包合されているといって良いのではないでしょうか。

太郎冠者と次郎冠者は、互いに相手の心をいたわりつつ、太郎冠者は次郎冠 者を思いやり、次郎冠者は また太郎冠者の心をおしはかり、互いに一座を建 立しようとするその心情こそ、真の茶事の「核心」であると思います。

現代風には、 「人と人のコミュニケーションが醸成する為のマニュアル」

が 作法とか マナーなのだと 表現したいです。

「作法とか マナー」は、自分自身を綺麗に見せたり自分自身を引き立てる為の物ではなく

よりスムーズに コミュニケーションを取り その環境のバランスを よりよく保つ為に必要な物ではないでしょうか。 「作法とか マナー」は、自分自身を綺麗に見せたり自分自身を引き立てる為の物ではなく

よりスムーズに コミュニケーションを取り その環境のバランスを よりよく保つ為に必要な物ではないでしょうか。

その事は、「茶の湯」にまったく興味の無い方の日常生活、もしくは環境の違う 異国の方の生活も含め、人類が そして生命体が生きて行く為の「核心」でも有ると感じています。

茶の湯は、 それがゆえに、 つまり「生きていく為」に必要だったから 「淘汰されずに 変化してきた」のだとも

考えています。

000000000000000000000000000000000徳岡 邦夫000000

|