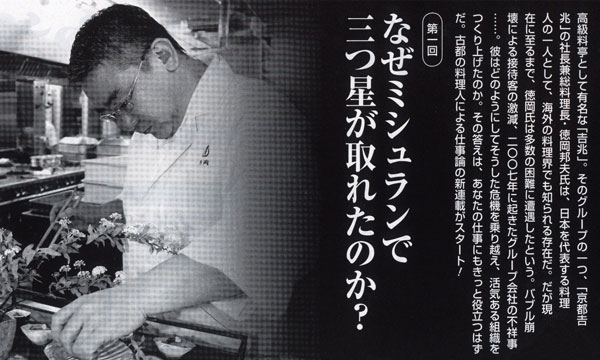

二〇〇九年十月に発売された『ミシュランガイド京都大阪』で、京都吉兆・嵐山本店は三つ星の評価をいただきました。私はもちろんのこと、もっと喜んでいたのは、うちの女将かもしれません。じつは、私の母が発表の数カ月前に亡くなったのですが、女将は、「義母が元気だったなら、この知らせにどんなに喜んだことか」と泣いていました。その思いは私も同じです。今回の三つ星は、私たち現在のスタッフだけでなく、父や母、さらに創業者の湯木貞一の代から積み上げてきたものが評価されたのだと考えています。 |

雑誌名:THE21 2010年2月号 74〜77P / 刊行元:PHP研究所