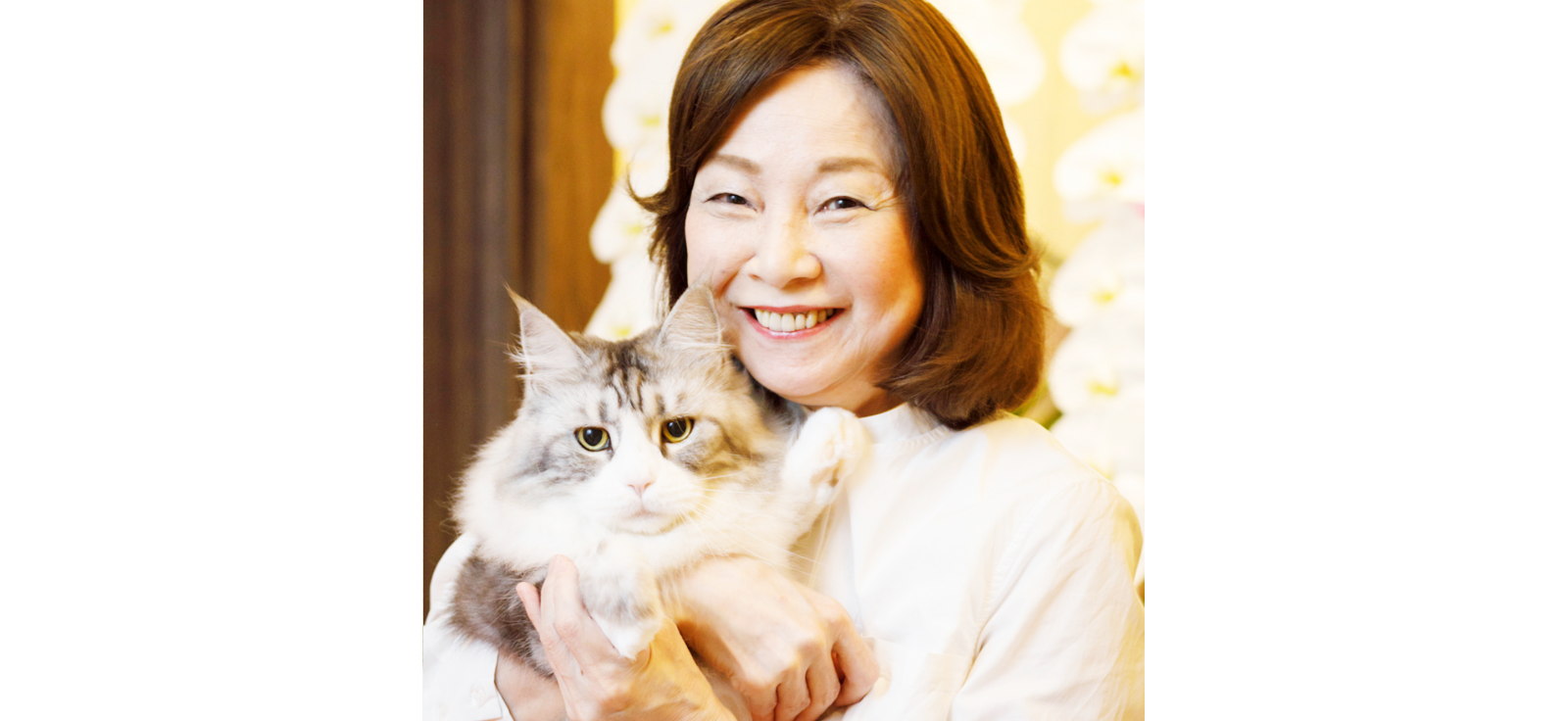

数々の作品展で受賞歴があり、個展も多数開催されている、日本画壇において最も注目されている日本画家のお一人。

流水をイメージした「待幸亭」の天井画の老朽化が進み、どうしたらよいかを暗中模索していた中、これまでにもご縁のあった森田りえ子先生に相談をしたところ、新しい天井画を描いていただけることになりました。天井の張り替えに合わせて、床の間、襖、障子、壁など各所の改修を決意したのも、先生への相談がきっかけとなりました。

《コメント》

「待幸亭」は嵐峡を借景とする奇跡とも思える贅沢な環境に佇む建築物です。続きの部屋の欄間は橋の欄干のデザイン。

何てお洒落なんだろう!

天井そのものが川の流れで、そこに架けられた橋、つまり大堰川 (桂川) と渡月橋に仕立てられているのです。それは同時に、天上を流れる天の川銀河にも置き換えられる事ができると思いました。

格天井の天井板は修復前と同じく板の上に和紙を張り、その上に金箔を施し、さらに極薄の和紙を重ねることで金地の輝きに和らぎを与える。実に手の込んだデリケートな技法で仕上げられています。

私はその上にドラマチックに流れる水文様を描くことにしました。銀粉とプラチナ粉と墨をミックスした絵具を垂らし込み技法を用いて流れの強弱を持たせました。その上から銀箔とプラチナ箔の砂子を撒き銀河の輝きを表現しました。

お食事の合間ふと天井を見上げると天の川!星空ロマンを感じていただければ嬉しいです。天の川を挟んで、二つの星が向かい合っています。織姫 (ベガ) と彦星 (アルタイル)。画家のちょっとした遊び心です。

日本料理を世界に誇る文化にまで押し上げた初代𠮷兆主人 湯木貞一氏の美学を受け継ぎ、日本文化の継承に意欲的に取り組んでおられる徳岡邦夫氏のお仕事の一役を担えることを光栄に思っております。

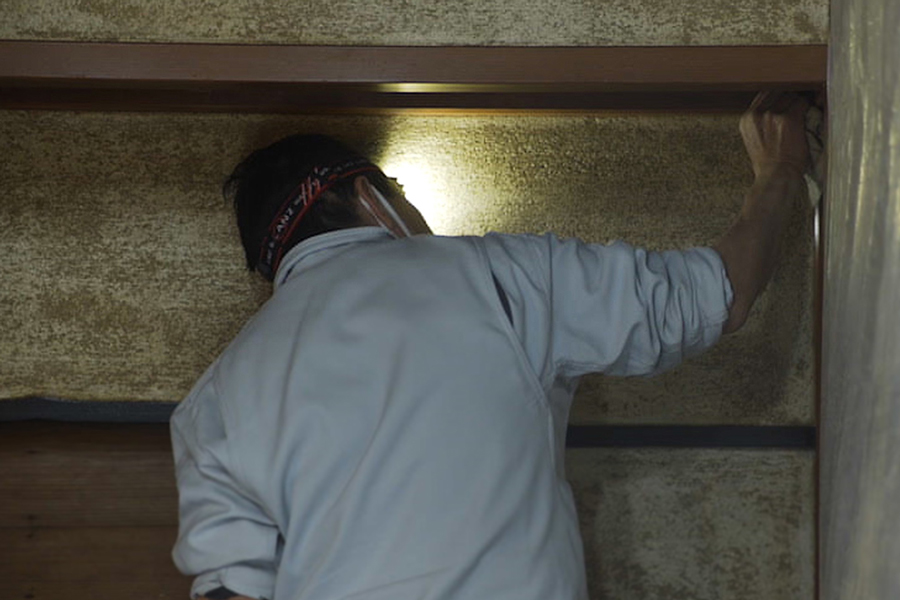

天龍寺 宝厳院本堂の新築や瑞厳寺 陽徳院書院の新築など、京都の名だたる寺院に携わられてきた職人歴 21年の大工。

「待幸亭」の改修では、他の職人方と連携されながら施工全体の指揮をとり、格天井の改修や構造の下地造りもご担当。各所に、華やかすぎない本物の自然な美しさを引き出し、風合いを守るよう、現場を指揮・施工いただきました。

《コメント》

「待幸亭」の大きな特徴でもある、クヌギを使った深い軒。しかし、その軒を支えるための柱が配置されておらず、お庭がよく見えるように屋根を裏で吊られていました。今まで見ることができなかった屋根裏の構造を知ることができました。今回の天井板は、前のものより重くなったので、強度をより強くする必要があり、さらに断熱材や耐震補強もしなくてはならず、先人の仕事を見ながら、現代の工夫も加えての作業となりました。

「待幸亭」は、造りがしっかりしていて風格もある建築なので、これからも長く残ってほしい建物です。

そして、左官、表具師、洗い屋さんなど、信頼のおける職人達でチームを組んで最高の仕事ができたことにとても嬉しく思います。

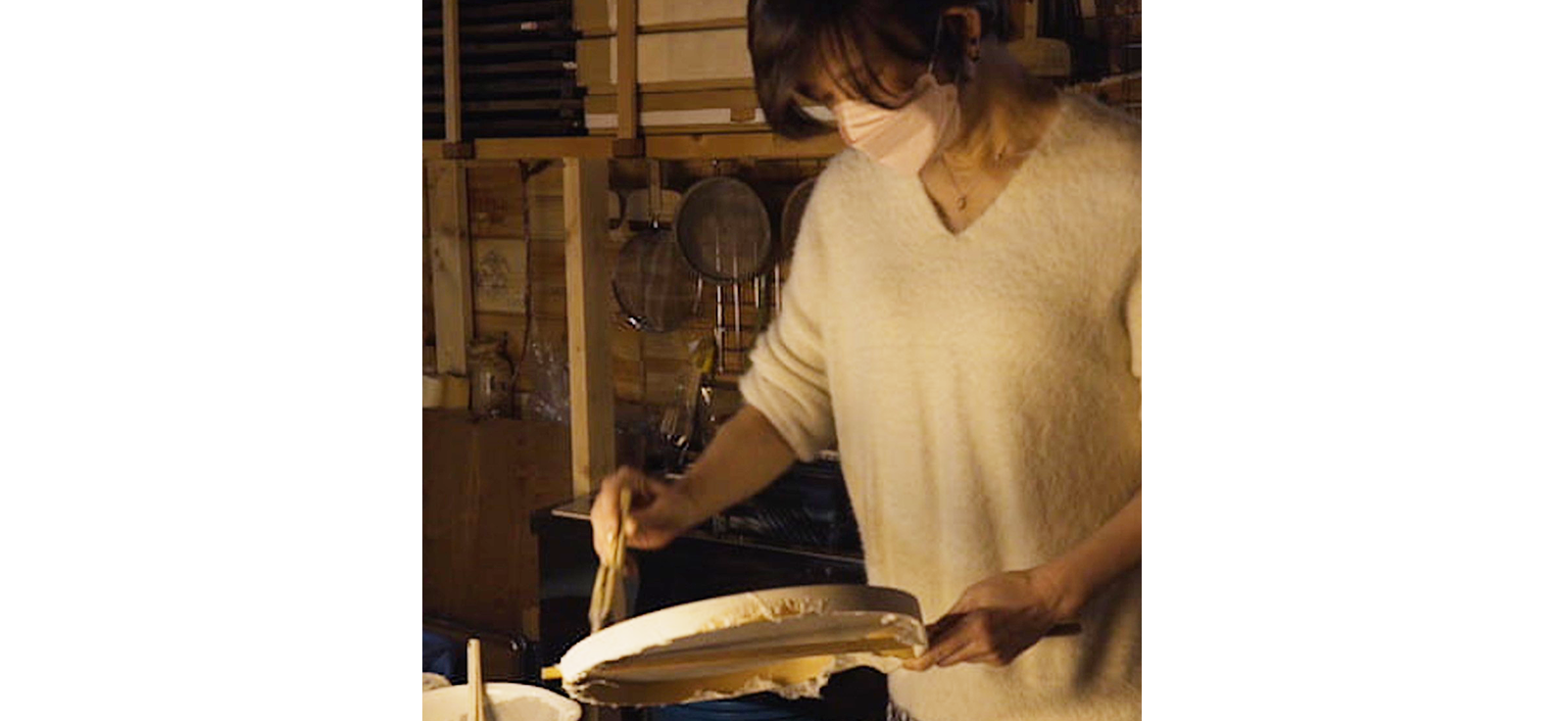

職人歴 24年の漆芸家。

「待幸亭」の改修では、襖・障子の漆の塗り直しをご担当。枠組みの漆の剥がれや欠け、劣化した部分を研ぎ落とし、下地を綺麗に整えたうえで漆を塗り直し、磨き上げの復元をしていただきました。

《コメント》

今回、先人の仕事を見ることで、その職人の仕事のクセが見えたりして、こういう人だったんだろうな、と思いを馳せることもありました。これは職人ならでは楽しさ、醍醐味で、時空を超えての体験は、貴重な経験となりました。

組み上がった襖に漆を施す作業だったので、角などを綺麗に仕上げるのに手間がかかり、技術も必要でした。京都らしいシャープな漆の美しさを再現するために、細部までこだわって塗り上げました。

元の状態に収まった襖を見て、漆っていいなぁ、綺麗だなぁと、自分の仕事ながら感動しました。(笑)

今、漆芸をやる人、漆を使った物も少なくなっていますが、漆はとても綺麗なものなので、もっと多くの人に知ってほしいと思います。縄文時代から続いている、とても素晴らしい漆の技術を、絶えないように次の世代につなげていきたいと思います。

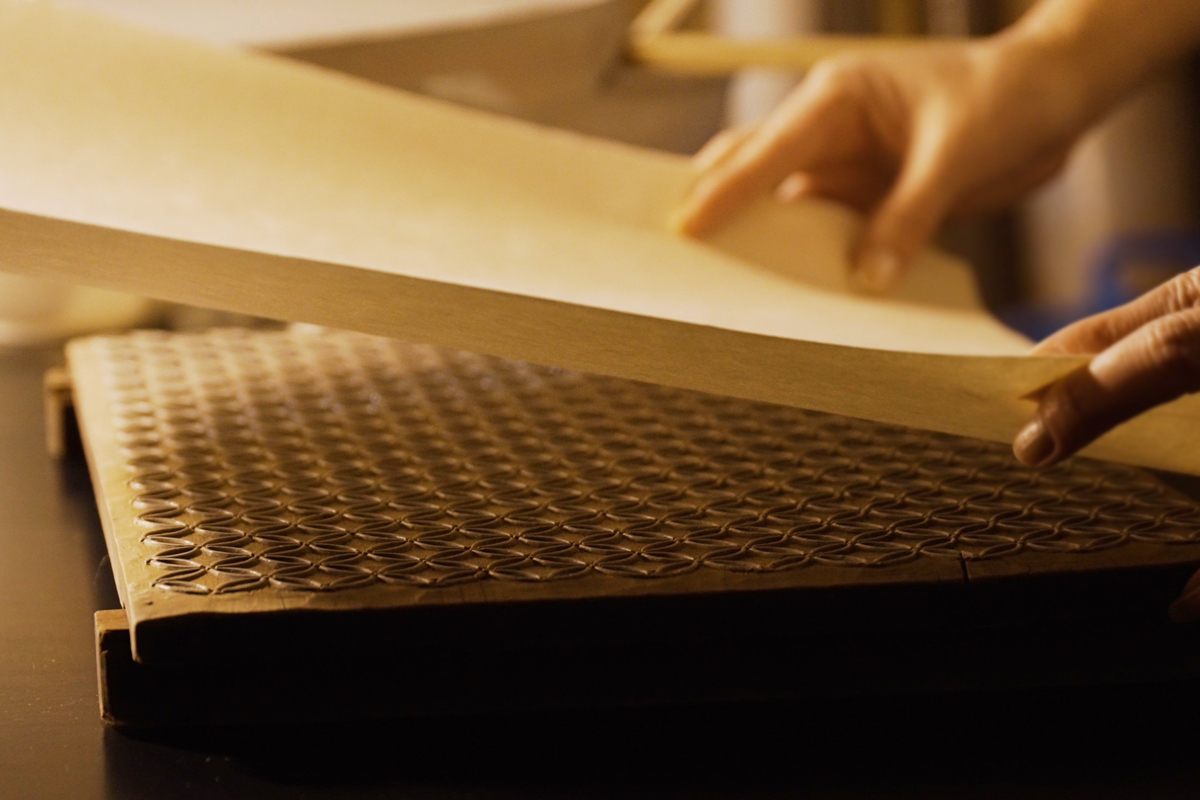

職人歴 33年。主に、二条城、京都迎賓館、桂離宮の唐紙を手掛けられてきました。

唐紙は、和紙に木版手摺で写し取る装飾紙のこと。平安時代に文字を書く料紙として用いられ、「枕草子」や「源氏物語」にも唐紙についての記述があります。その後、屏風や襖、壁紙などの室内装飾として、神社仏閣、武家や公家、町人や茶人などにも幅広く愛でられ、使用されました。

旧「待幸亭」の床の間にも「唐長」の唐紙が壁紙として貼られており、今回も上品な薄墨の「七宝」文様を依頼しました。

「七宝」は、四方に同じ大きさの輪が重なり合った文様で、円満、調和、ご縁などの願いが込められた縁起の良い紋様です。平安時代には、宮廷や貴族の衣類や調度品にも多く使われていたそうです。

《コメント》

床の間を元々の姿に戻す、というのが今回のご依頼。ただ、唐紙を作るだけではなく、床の間の空間を作るチームとして、大工、塗装、表具師の職人さんたちと情報をキャッチボールしながらの作業となりました。

床の間は、お軸をかける場所。唐紙は、目立ちすぎないように、一歩、二歩下がったものでないといけないと思っています。お客様の食事や話の邪魔にならないよう意識して制作しました。また、昼、夜で見え方が違い、正面と側面でも見え方が違うので、バランスも考慮して作りました。

数十年前、父や祖父が携わった仕事を、今度は私がやらせていただきました。江戸後期に彫られた板木を使いましたので、摩耗などを極力感じないよう加減しながら刷る作業となりました。

先祖が触れていたものを、自分もまた触れることができ、「唐長」と京都吉兆の歴史とご縁が続いていることに、とても嬉しく思います。先代が作った技術的なことだけでなく、関わる人との関係を伝えることも大事ですね。

京都迎賓館、熊本城本丸、今日庵平成茶室の施工を経験されている職人歴 23年の表具師。

このたびは、床の間の壁紙や襖紙の張替えをご担当いただきました。

《コメント》

床の間に貼られている紙をめくり、下地を補修し、下張りを4回繰り返してから表張りを施しました。

襖紙の張り替えと縁の交換も行いましたが、襖は、傾きを調整しながら建て合わせる必要があったので、少し苦労しました。

古い建具なので、昔から伝わる技術も確認でき、とてもよい経験をさせていただきました。ありがとうございます。

日本画家・森田りえ子氏の南禅寺の襖や、京都近代美術館、市美術館の作品修理をご経験。職人歴 27年の表具師です。

天井画の下地作りをご担当いただきました。

《コメント》

森田先生の天井画のための料紙作りでは、金箔を貼っただけでは派手すぎてしまうので、金箔の上に、世界一薄い紙と言われる土佐の典具帖紙 [てんぐじょうし] を上に貼り金潜紙 [きんせんし] を製作しました。典具帖紙は、楮 [こうぞ] から作られるとても薄い和紙で、室町時代からあるものです。金潜紙は、昔の絵にもよく使われていて、透け感がちょうどよいと森田先生と京都吉兆様と共に選んだ伝統的な料紙です。

私たちの仕事は、ご依頼がないと作業をすることができません。特に箔押しの仕事は少なく、この先何年もないかもしれない仕事。後輩職人たちに見せる機会がないと、私たちの仕事は継承されません。今回のご依頼は、とても光栄で、嬉しい仕事となりました。

左官歴30年。これまで、建仁寺やさかい利晶の杜などを手掛けらてきました。

今回の改修では、傷や汚れが目立っていた壁面の上塗りをこそげ落とし、下地を作ったうえで仕上げる、塗り替えをご担当いただきました。

《コメント》

「待幸亭」の壁は、日本の伝統的な土壁でもある “聚楽壁”。 京都西陣のごく限られた場所でしか取れない土 '聚楽土' で、安土桃山時代からある土ということにもロマンを感じます。今回は、聚楽土を使って京都吉兆オリジナルの配合をして仕上げました。

今では樹脂を混ぜるなどして丈夫で簡単に壁ができるようになりましたが、それでは技術の継承ができないと思います。聚楽土と砂とスサ (つた) のみで仕上げる聚楽壁は、風合いがやはり違います。道具が発達すると技術が劣ります。古くから伝わる技術を知っていることで応用が効くと思うので、守りながら細々とですが、次の世代へと伝えられればと思います。

小さい頃は、近づくこともできなかった吉兆さん。その歴史あるお部屋創りに関われたことは、とても光栄で、自己満足ですが良い仕事ができたと思っています。

伊勢神宮のお茶室や俵屋旅館の施工など、一般美装を20年、木造洗いを20年ご経験された美装業 (洗い屋) の職人。

このたびは、格天井の竿や室内全体の木造洗いをしていただきました。

《コメント》

建物の汚れを落とし、きれいに仕上げるのが “洗い屋” と言われる私たちの仕事です。今回も汚れを落とすことが大きな仕事でしたが、時間が作り上げた味わいは残して欲しい、というのが吉兆さんのご希望。きれいにしすぎるのも良くない、という塩梅が難しかったかと思います。

例えば、格天井。何本もある竿は、森田先生の絵も触れるところなので、竿の裏側は、汚れや傷がついてはいけませんので特にきれいに磨きました。けれど表側は、風合いを残しながら磨く−−。見えないところは美しく、見えるところはほどほどに、普通とは真逆の作業でした。完成後の部屋を想像しながら、要所要所を確認しての繰り返しが通常より多かったように思います。

私たちの仕事は、体験が伴わないと、仕上がり加減の見極めが難しいことが多い。今回の仕事は、体験する機会が少ない職人にとって、とても貴重な体験となりました。ありがとうございました。