じゅん菜は古名をヌナワという。ぬるぬるした縄に似ているところからの命名だ。「古事記」や「万葉集」にもその名が見られる日本古来の食材である。最初はそのままでいただく。スプーンで掬って、ツルリ、プルリとした食感と涼味を口中に遊ばせる。次に山葵をだしに溶かしてひと口。香味新たに涼風をもたらす。終いは梅肉と合わせて滑走の妙を味わう。 じゅん菜は古名をヌナワという。ぬるぬるした縄に似ているところからの命名だ。「古事記」や「万葉集」にもその名が見られる日本古来の食材である。最初はそのままでいただく。スプーンで掬って、ツルリ、プルリとした食感と涼味を口中に遊ばせる。次に山葵をだしに溶かしてひと口。香味新たに涼風をもたらす。終いは梅肉と合わせて滑走の妙を味わう。

京都は祇園祭が終わると夏の盛りを迎えるというが、この一品はすでに盛夏にして暑気払いの知恵と工夫が散りばめられている。ドンペリニヨンも溌刺として応える。表情にはこわばりもなく、透明な粘液状のじゅん菜の肌と戯れる。

「椀替」は、鮑しゃぶ。銀製の浅鍋がかけられ、備長炭が熱をあおる。別盛のバカラのクリスタル皿には、薄切りの鮑とレタス。双方を一緒にだしにくぐらせ、レタスがしんなりする前にいただく。肝だれとすだち醤油で異なった味を楽しむ。 「椀替」は、鮑しゃぶ。銀製の浅鍋がかけられ、備長炭が熱をあおる。別盛のバカラのクリスタル皿には、薄切りの鮑とレタス。双方を一緒にだしにくぐらせ、レタスがしんなりする前にいただく。肝だれとすだち醤油で異なった味を楽しむ。

鮑は古来、その生命の強さから不老長寿の象徴とされてきた。神への供物として欠かせないもの。美味しさが極まるのは夏である。

肝だれにつけ、玄妙な味のハーモニーに酔う。ドンペリニヨンも照射する光の角度を変え、先導するでもなく後追いでもなく、鮑の表面を包むように舌の上で踊っている。

「フランス人のシェフは鮑を用いる人が少ない。これは斬新な味わいだ」とジェフロワ氏は目を見開いた。

「造里」は鱧のおとし。京都の夏の代名詞。梅肉と水菜が口中の熱を冷ます。白い、淡白な味に梅肉が絵筆をふるう。骨切りの練達の技を舌が教わり、ちぢれた身の合い間にしのんだ梅肉に主役を立てる名脇役の任.を知る。ドンペリニヨンは一陣の風。あるいは打ち寄せる波。幾重にも見え隠れする豊かな魚のほのかな味を、共演者として賛美する。

「箸休」には雲丹豆腐が運ばれた。白と淡い紫の花、ほたるぶくろがあしらわれた大皿。ここにも氷が敷かれ、小鉢がいくつか配されている。 「箸休」には雲丹豆腐が運ばれた。白と淡い紫の花、ほたるぶくろがあしらわれた大皿。ここにも氷が敷かれ、小鉢がいくつか配されている。

豆腐、雲丹、刻み海苔。雲のような浮遊感がある。食感に、ドンペリニヨンが確かな輪郭を与える。

ジェフロワ氏は常々、「雲丹とワインを合わせるのはむずかしいが、ドンペリニヨンは数少ない、よきパートナーだ」と口にする。

「相手をやりこめるための声高な主張をせず、まず相手のよさを存分に引き出して調和しようとするからだろう」との分析である。

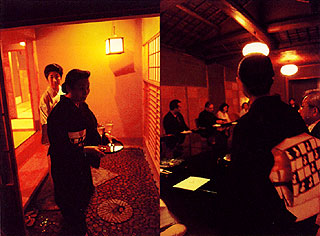

一品一品が夏を謳う。卓を囲んだゲストは皆ふくよかな笑顔で席をともにしている。 |