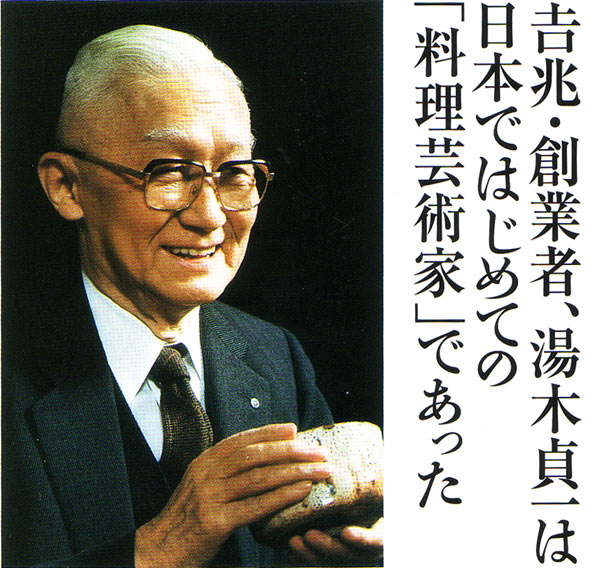

日本料理の最高峰とか、背伸びしても手の届かない超高級料亭とか、政財界のお歴々が集う秘密のベールに包まれた場所とかが、おおかたの「吉兆」に対するイメージだろう。当然、ほとんどの人は老舗中の老舗だとも思っている。もはや「吉兆」都市伝説なのかもしれない。 1930年(昭和5年)創業。老舗料亭がひしめく関西にあって「吉兆」はまだ駆け出し、創業者の湯木貞一が一代で築き上げた店なのだ。湯木は「吉兆」という舞台で食事という行為を芸術の域まで高め、映画界でいえば、小津安二郎や黒澤明に匹敵する人物である。ここでは不出世の料理人・湯木貞一の人と仕事を振り返ることで、「吉兆」の実像を探ってみよう。 |

湯木貞一は1901年(明治34年)神戸の花隈に生まれた。生家は「中現長」という割烹料亭。「料理人に学問はいらない」という父の方針で、尋常高等小学校を終えるとすぐ、15歳で板場に入り、実家での料理修行がはじまった。 鍋磨きや野菜の皮むきなどの下働きからはじまり、先輩の板前に料理の手ほどきを受ける文字通り下積み生活が10年ほどつづき、自分はこのままでいいのだろうかと悩んでいたとき、湯木の将来を決定づける大きな出会いが訪れる。先輩のすすめで読んだ、江戸時代を代表する大名茶人・松平不昧が著した『茶会記』で、湯木は茶の湯と出会う。時に湯木貞一24歳。『茶会記』に綴られていた茶料理の献立を読み、「はじめて日本料理のなかに『季節』が生かされていることを鮮明に意識した」(湯木貞一・辻静雄共著『吉兆料理花伝』)という。湯木はすすんで料理に季節感を取り入れようと誓い、同時に料理をつくる楽しみを知った。当時、昭和初頭の料理は、魚や野菜など季節ごとに旬の素材を使わざるえなかったので、自然と季節感は備わってはいたそうだが、一歩踏み込んで料理に季節の風情を織り込んでいこうとするものではかったようだ。のにに「毎日の料理に気迫がはいりました」と述懐している。 |

prost 男を上げる「和食」 2007年Vol.01